(本文为社发院院长张翼研究员在清华大学老龄社会研究中心成立大会上发言的记录稿)

谢谢主持人李强老师!

尊敬的各位同学,各位老师,各位领导,大家上午好!

关于这样的问候,前面的嘉宾表达的顺序依次是各位领导、老师、同学好!我之所以把顺序颠倒过来,就是因为我们正在大踏步进入老龄社会。进入老龄社会之后,社会发展的主要动力,就应该是青年,而青年中的佼佼者,则是像清华大学这样有担当的大学的有担当的同学们!

清华大学新成立的这个机构,命名为老龄社会研究中心。思前想后地考虑,命名为此比命名为老龄研究中心更符合当前社会发展阶段的需求。我也非常同意95岁高龄的尊敬的邬沧萍老师的看法。名不正则言不顺,名正而言顺嘛!

在来清华大学开会的路上,我一直在想,当前我们赖以为生的这个老龄特征逐渐强化的社会具有一些什么样的与我们今天的会议相关的特点呢?

我自己尝试回答如下:

第一个特点是快速老龄化过程中可能“断裂”的特点。西方社会——比如说西欧社会,从成年型社会开始到老龄型社会,大约经历了几百年时间。美国也经历了200多年的时间。而我们中国从成年型到老龄型只用了几十年时间。中国人口转型的这种宏大叙事,书写的是压缩式、超越式发展的历史。中国人口中老龄人口从占比7%到14%,再到老龄人口超过14%,在世界上都是最快的——可能不到20年时间。在2016年,60岁以上人口数量已经达到2亿3000万,占比超过16.7%。65岁以上人口数量已经超过1亿5000万,占比超过10.8%。可以这样说,中国现在已经是世界上老年人口最多的国家。在这样庞大的老龄人口影响下,又发生着波澜壮阔的城镇化运动。但大多数老龄人口难以进入城市,从而引发老龄社会所带来的断裂特征,给我们这个时代打上很强的断裂特色。

之所以会断裂,是因为我们农村的年轻人都进入到城市,但却将庞大的老年人留在了乡村——中国的老龄化,实际表现为农村常住人口的老龄化。农村中的老人,很难分享到网络社会、后工业化社会变迁所带来的成果。发展的趋势是:社会变迁越快,我们越会将老年人置入昨天。所以,这种断裂表现为双重断裂:一是青年子女与父母亲发生的区位断裂与代差断裂,二是城市与乡村发生的现代与传统的断裂。我们只有加强社会流动方面的研究,加强户籍制度改革方面的研究、加强老龄化与都市社会的研究,才可能会找到一些解决办法。

第二个特点是老龄化社会与少子化社会共生的劳动力人口缩减的特点。中国的老龄社会既是老龄化的社会,也是少子化的社会,是人口金字塔底部和金字塔顶部同时老化的社会,也是政策性老化与社会经济发展所引发的老化所形成的双重老化社会。原来大家的担心是:生育政策一旦放开,会形成出生推挤,会形成小高峰,但生育实践说明,计生改革的制度红利没有释放出来。“单独二孩”政策来的迟了!2015年年底实施“全面二孩”政策之后,2016年红利很有限,说是2017年会出现小高峰,但前半年的效果也并不理想,但离婚率却上升了,结婚率却下降了,这都不是生育红利的好消息。媒体说什么去年放开政策未出现预期数量的原因,在于农民工在外面劳动,妻子留守于乡村——夫妻没有机会进行人口再生产(大笑),这根本是不懂流动人口的结构的表现。事实上,现在青年流动人口中男女两性性别比正趋于相等。有人借此讲故事说大家过年在一起,肯定会增加怀孕机会。但事实仍然没有证明这种解释。如果年底还生育不出预期的人口,政策就需要赶快调整。我自己估计今年全社会生产的小孩数量还是不会如人口学界预期的那么多。因此,少子化与老龄化共生的现象,将长期影响我们,这也正是未来劳动力人口数量急剧下滑的最好证明。

从2012年开始,我国的劳动力人口总数就开始下降——到现在一直在下降——这也是中国经济的增速在下行但却没有出现失业潮的主要原因。但持续的下降,正在逐步瓦解传统型“中国制造”的劳动力基础。劳动力人口越少,劳动力的成本就越易于上升,产业向其他劳动力廉价地区转移的可能性就越大。中国如果不在近期完成经济转型,提升技术水平,则以后很难提高竞争力。到现在还有一些糊涂人持糊涂看法:认为中国的劳动力人口取之不尽用之不竭、认为农村仍然有很多剩余劳动力。你到农村看看,40岁以下的劳动力已经少之又少了!甚至于很难找到了!如何解决这些问题,已经不是人口学家单独能够回答的,必须开展社会学、人口学、经济学等方面的综合研究,才能想出具体办法。

第三个特点是老龄化中的血亲社会向姻亲社会转变的特点。不管是城市还是农村,养老资源更多借助的是老年夫妻护养,而非子女养老。在传统社会,在从父从夫居模式下,老年人会选择跟随某个儿子及其妻子完成养老过程,孝道从文化结构上支持这种养老安排。但现在在老龄化过程中,子女却离开父辈进入城市打工,养老不能再继续依靠子女或儿媳,而只能依靠老伴。家庭中的血亲关系,在养老功能上逐步弱化。家庭中的姻亲关系,却被赋予了更为重要的养老功能。这种家庭制度的体制性变迁在两千多年有详实文字记录的历史中,应该是第一次。这个新的变化,也正在更为深重地影响我们在老龄社会逐步深化过程的最基本的社会结构。

现在大家看看,在少子化过程中,年轻夫妻更多地使用的是姻亲关系而教育子女或互助养育子女与养老,丈母娘比婆婆有更多的家庭决策权——与丈母娘生活在一起的家庭越来越多——在城市可能已经成为主流。我在天津访谈的时候一个出租车司机顺口说:天津一大怪,孙子亲家母带!我在上海访谈的时候,一个姥姥说,外孙让他奶奶看看就不错了,她别指望带了。应该说,这不是少数案例,而是社会现象。这也是中国社会不同于其他社会的一个重要特点。不管是在欧洲还是在日本与韩国,都没有像中国这样明显的丈母娘优势权力现象。我说到这一点,大家就大笑!不是这样吗?当然我们不能简单说这个现象不好,也不能说简单说这个现象好,而应该将这个现象当做社会事实去研究。看看站在传统与现代的十字路口的中国现在怎么样,未来可能会怎么样?

第四个特点是老龄社会中老年政治显现的特点。传统社会的政治是老人政治,现代社会曾经消解了老人政治。但在老龄社会,老人政治会重新进入我们的生活。我们已经注意到:老年人集体锻炼身体,集体练气功、集体跳广场舞,集体旅游等——这个现象说明什么?说明老年人更易于组织起来——他们的组织成本低啊。不要认为老年人只关心社保,只想拿到与他们相关的那份保费。研究过老龄化历史的人知道,美国的“灰豹党”曾经非常厉害。即使在今天,你看看美国的总统选举,就会发现老年人更看重他们的选举权,老年人有更多积极性去选择政党和总统。最近法国大选发现,老年人中的那些女性,将更多的选票投给了马克龙,特别是那些女性老年选民。法国老年人的投票率高于青年人、美国也是老年投票率远远高于青年人。

为什么呢?一个原因是他们有时间,有思想,也起床早,他们在变老的过程中强化了对政治以及对他们未来命运的关心感,他们逐渐生产出了与老年权力相关的政治意识并形成了他们的政治表达。从我国最近一段时间社会运动的案例当中,也可以越来越多看到老年人的参与比例在显著提高。不管是环保运动,还是抵制日货和抵制韩货的运动,老年人的参与率都比年轻人高,而且他们的政治怀旧感也很强。因此我们真的应该花更多的时间去研究这个社会的变化过程。

第五个特点是老年空巢和青年空巢并生的特点。原来说在老龄化过程中,由于子女数量的减少,父母亲会在45-50岁就进入到空巢时期,研究者更多地关注了老年空巢所带来社会影响问题。但在今天,在现在化过程中,青年人也开始晚结婚或不结婚,这导致了青年人的独居,由此也形成为青年空巢家庭。应该理解,青年人有自己的选择,但青年的晚婚或不结婚却在客观上形成了老年空巢和青年空巢并生的社会。这是传统社会根本没有碰到的一种全新的社会组合现象。原来理解的老年空巢,是老年父母的子女“出巢”之后而形成的老年空巢,是两个老人的空巢。但在老年社会的空巢过程中,老年丧偶者越来越多——在女性生命优势的影响下,主要是男人比较多的死亡而形成的女性老年人的空巢——这就形成一个老年人的空巢。在离婚与丧偶所形成空巢之后,老年人的再婚问题凸显出来。子女因为财产继承等原因,也反对丧偶或离婚的老年父母再婚,这使老年同居问题、或者老年不同居但“约会”问题越来越多。于是,代际之间的矛盾与老年同代人的矛盾开始彰显。

这些特征的出现,使得我们老龄社会研究碰到的问题,与传统社会碰到的各种问题截然不同。我们中国社会科学院社会发展战略研究院同仁愿与清华大学老龄社会研究中心的各位同仁协力合作,研究好社会发展趋势,把握好社会发展战略制定当中的重要节点,在国家治理体系和治理能力现代化方面,做出应有的努力。

谢谢大家!

(来源:CASS社会发展战略研究院)

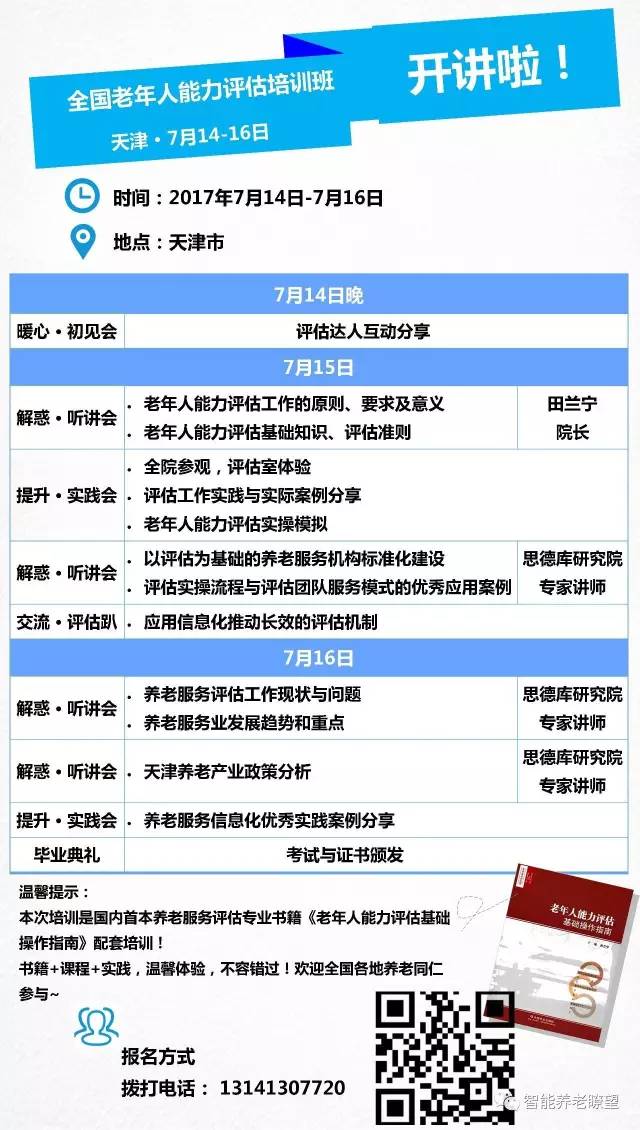

评估培训报名

中关村思德智能健康养老产业联盟 版权所有 © Copyright 2012 京ICP备16005488号-1

地址:北京市丰台区园博园南路1号渡业大厦 邮编:100081 电话:15901123013