【观点】越过山丘 看医养结合

越过山丘/虽然已白了头/喋喋不休/时不我予的哀愁

—— 歌曲《山丘》

自2013年国务院在《关于加快发展养老服务业的若干意见》当中提出“积极推进医疗卫生与养老服务相结合”以来,各地纷纷出台关于医养结合的政策举措,成立领导小组,走基层,做调研。

医养结合的春天是否已经来了?

近期,笔者去了一些试点机构调研走访,看到的是医养结合进度迟缓,基层工作人员有苦难言。然后,媒体报道中却是千篇一律的“取得不错成绩+面临现实难题”的矛盾格式。

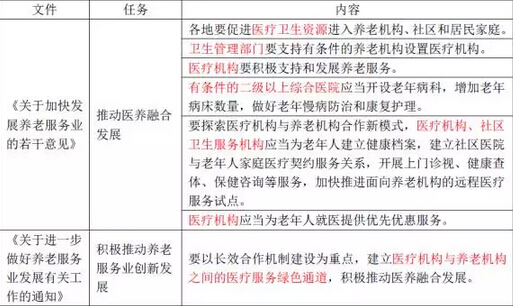

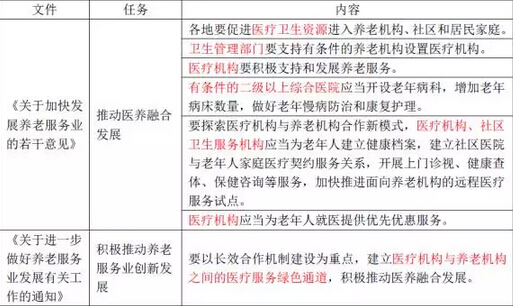

下面的表格对《关于加快发展养老服务业的若干意见》,以及2015年发改委联合民政部、老龄委联合下发的《关于进一步做好养老服务业发展有关工作的通知》当中提及医养结合的任务和内容进行了逐句梳理。

请注意红色标记的主语部分——谁应当、谁要做、谁才是当前形势下推动医养结合的主体。不难发现,国家出台这些政策的本意就是让相对成熟的医疗机构扶持基础力量薄弱的养老机构,并逐渐实现医养结合。然而在落实政策的过程中,是让养老机构为主体去协调医疗机构,小车拖着大车走,事倍功半。看看下面这些:

“养老机构开展医养结合工作,要在满足入住老年人医疗服务需求基础上,充分利用周边医疗服务资源开展多种形式的医疗合作。”

笔者认为如果养老机构已经能够满足入住老年人医疗服务需求的基础,似乎就不存在对周边医疗资源的急迫需求了。大家可以看到,如今资金实力强的高端民营养老机构都是自己内建医院的,早几年就实现医养结合了。

“周边医疗资源丰富、自身难以独立设置医疗机构的养老机构,可采取与周边医疗机构签订合作协议的方式,开辟绿色就诊通道,为入住老年人开展医疗服务。”

“不符合内设医疗机构规划、标准的养老机构可以根据就近原则,与附近的医院、社区卫生服务机构进行合作,为老人就医开通绿色通道。”

这里所提到的这种养老机构,正是如今数量众多的敬老院、中低端民营养老机构等“沉默的大多数”。试想,如果让他们去跟医疗机构合作,没有话语权的他们,怎么和医疗机构谈协议呢?

现阶段,医院开设老年病床,要不到民政的养老床位补贴;养老机构开设医疗机构,申请医保定点困难重重……

从卫生的角度来说,医疗机构毫无疑问是具有公益属性的,尤其公立医院为区域内的居民提供医疗服务,当前的国情是医疗拥有相对优势地位,而养老服务基础薄弱,用医疗扶持带动养老,是唯一的路径,国家政策的指向是很明确的。笔者认为,卫生管理部门应该严格落实国家政策,明确要求医疗机构承担起民生责任,向区域内的养老机构提供好医疗服务。

从民政的角度来说,大多数养老机构目前的底子还比较薄弱,实在没有资格固步自封。在那些原本条件就很好的机构的试点,成功与否都没有太大的普遍意义。还是应该尽快提炼医养结合的标准、数据、基础设施等核心对接要素,有的放矢地把资源用在养老机构的能力建设上,让大多数养老机构能够具备与医疗机构合作开展医养结合工作的条件,才有可能建立起医疗机构与养老机构之间的长效合作机制,变结合为融合。医疗行业还在日新月异地发展,远程医疗、移动健康、机器人等新技术层出不穷,新的人口结构和技术变革共同催生新的社会形态。养老服务作为后发行业,机会窗口正在渐渐关闭,必须在融合中求发展。

最后,转换思维:“由社区卫生服务中心与养老机构签约,委派医生上门服务;或由社区卫生服务中心统筹、协调区域内其他医疗资源与养老机构签约,提供服务。”

思维方式转变了,越过山丘,豁然开朗。

(作者:青砖

本文为智能养老瞭望特邀专稿)